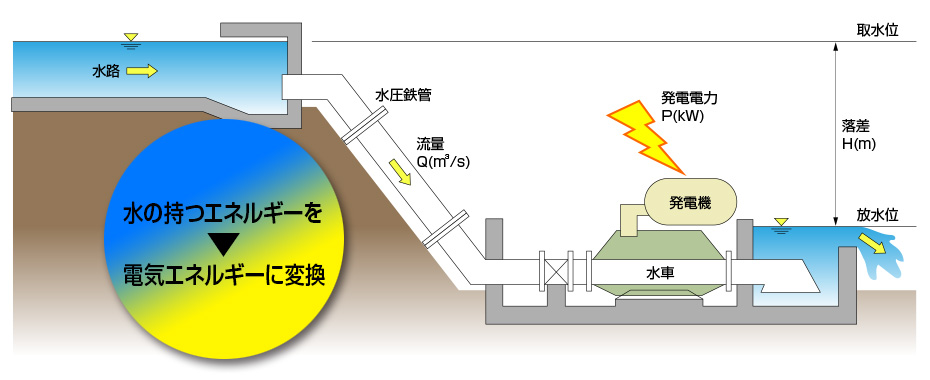

水は重力の影響を受けて、高いところから低いところに向かって流れます。その流れを水車に導いて発電機を回し電力を発生させます。

小水力発電の規模は、数10kWから1,000kW程度の比較的小規模で、一般的には1,000kW以下の発電設備を小水力発電としています。

2点間の高低差(有効落差H)と流れる水の量(流量Q)が与えられると以下の計算式からどれだけの電力を発生できる可能性があるかを計算できます。

P(kW):発電電力 Q(m3/s):流量 H(m):有効落差 η:効率(発電機や水車などの効率≒0.72)

※全国小水力利用推進協議会:小水力発電がわかる本―しくみから導入まで―

長所

●昼夜、年間を通じて安定した発電が可能。

●設備利用率が50~60%と高く、太陽光発電と比較して5~8倍の電力量を発電できる。

●出力変動が少なく、系統安定、電力品質に影響を与えない。

●経済性が高い。(ただし、小水力は地点ごとに経済性が異なる)

●未開発の包蔵量がまだまだたくさんある。(全国小水力利用推進協議会では、1,000kW以下の未開発包蔵水力を300万kWと概算している)

●設置面積が小さい。(太陽光と比較して)

短所

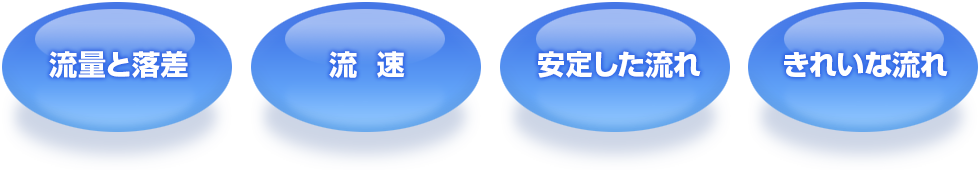

●設置地点が限られる。(落差と流量がある場所に限定される)

●水の使用について、利害の調整が必要。(風や太陽光には、利害関係はほとんどなし)

●太陽光や風力に比べ、法的な規制のクリアや多くの申請を必要とする場合がある。(注:電気事業法や河川法の一部で規制緩和が進んでいる)

●発電施設ごとに2つの要素(落差と流量)による機器開発が必要。

●他の再生可能エネルギーに比べて一般市民の認知度が低い。

| 自然河川 | 農業水利施設 | |||

|---|---|---|---|---|

| 発電ポテンシャル | 地形条件・流量によって大きな発電が可能 |  |

流量・落差に制限があり小規模な発電になる(ダムでは大規模も可) |  |

| 流量変動 | 河川流量の自然変動を把握した上で、安定した使用水量が定められている |

|

期別の変動が大きく、特に冬季の流量が激減する |

|

| 水利権 | 新規に発電用水利権を取得するためには相当の準備が必要。漁業権交渉も難 |

|

従属発電として手続きが簡易 |

|

| 調査コスト | 流量・地形を把握するだけでも相当な調査・測量を要する |

|

流量(変動)や施設構造が容易に把握でき、短期間で可能性を判断できる |

|

| ごみ | 計画時に沈砂池や除塵機などの対策が施される(上流域なので人為的なゴミも少ない) |

|

居住地や農地に隣接しており、落葉や人為的なゴミが無視できない |

|

私たちの身近にある農業用水路、頭首工、ダムなどの農業水利施設には、小規模な水力発電(小水力発電)を行うことの出来る「流量」と「落差」のある場所が多く残されています。

我が国はエネルギー資源のほとんどを輸入に依存しているなか、クリーンな純国産エネルギーで、自然環境による再生可能なエネルギーである「小水力発電」には、大きな関心が寄せられています。

| 特 徴 | 解 説 |

| ①貴重な純国産エネルギー | エネルギー源のほとんどを海外からの輸入に頼る日本にとって、日本の国土の特徴を活かした貴重な純国産エネルギー。 |

| ②供給が安定 | 太陽光発電や風力発電等の他の自然エネルギーと比較して供給安定性に優れている。 |

| ③化石燃料の節減、二酸化炭素の排出抑制により 地球温暖化防止に貢献 |

発電エネルギーの供給源として化石燃料を使用せず、二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーであり、地球温暖化防止に貢献する。 |

| ④資源循環型社会の構築に貢献 | 既存の農業水利施設·農業用水等を活用することで、地域資源の有効活用、エネルギーの地産地消による資源循環型社会の構築に貢献する。 |

| ⑤自然に優しい環境調和型 | 既存の農業水利施設等を活用して発電施設を設置するため、地形の改変が少なく、また、既得の農業用水等を発電に使用するため河川等の環境に与える影響が少ない。 |

| ⑥農業水利施設等の管理者の運営基盤の強化、 農家負担の軽減に寄与 |

発電によって得られた電力(売電収入)を農業水利施設等の操作(に必要な電気料金や維持管理費等)に活用することで、農業水利施設等の管理者の運営基盤の強化、農家負担の軽減に寄与する。 |

| ⑦農村地域の活性化に寄与 | 環境教育での活用や、地域の象徴的な施設として位置付けることによる交流人口の増加、農産物の付加価値の向上等により、地域の活性化に寄与する。 |

注)①~③は一般的な水力発電の特徴、④~⑦は農業水利施設等を活用した小水力発電の特徴

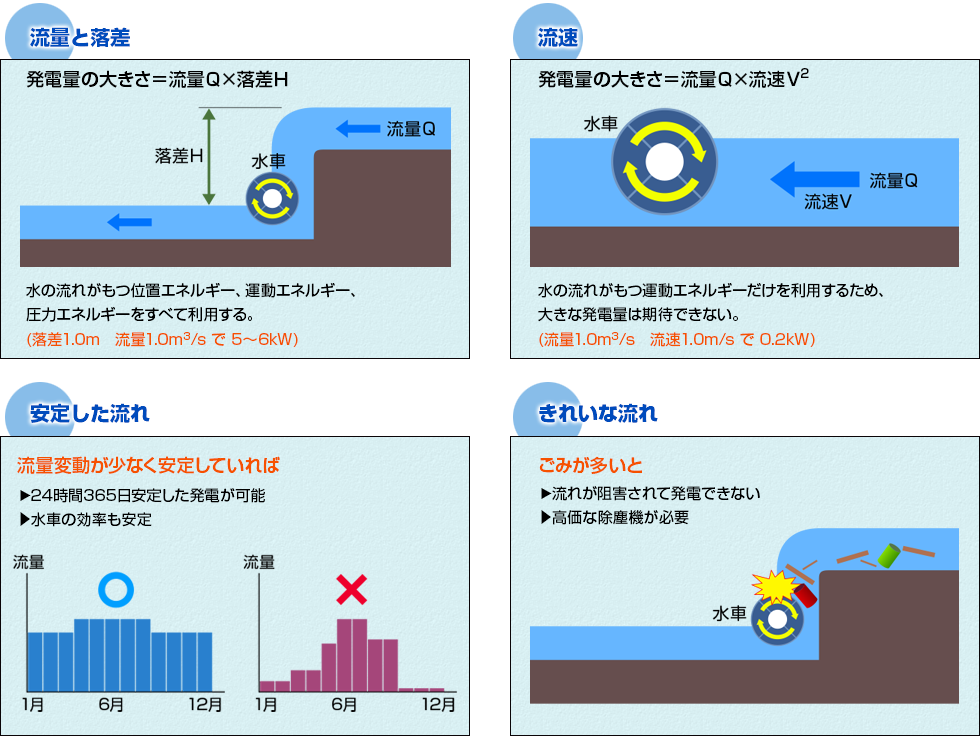

農業農村整備事業で小水力発電施設の整備を行った場合の余剰電力の売電収入は、②発電施設の運営経費、③発電施設との共用部分の水路・取水施設等の維持管理費、④発電施設を維持するための積立資産、⑤土地改良施設全体の維持管理費、⑥土地改良施設の更新費及び再生可能エネルギー施設の建設費への充当のみに活用ができます。

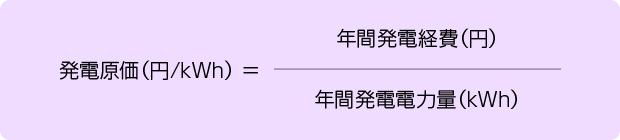

経済性の評価に用いる主な指標には、「発電原価」、「投資回収年」、「年間収支」等の経済指標があります。

(1)発電原価

発電原価は、建設及び維持管理によって発生する発電施設の年間発電経費(資本費+直接費+間接費)を、当該発電施設の年間発電電力量で除した値です。現在の固定価格買取制度のもとでは、調達価格以下となれば年間収支はプラスとなります。

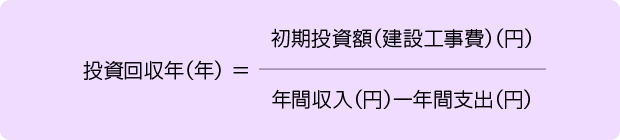

(2)投資回収年

投資回収年は、年間収支(年間収入から年間支出を差し引いた額)の累積額が、初期投資額(建設工事費)を初めて上回るのに要する年数です。投資回収年が発電施設の耐用年数以内となることが必要であり、投資回収年が短いほど経済性に優れていることを示します。

(3)年間収支

年間収支は、投資回収年の算出の過程で得られる値で、年間収入から年間支出(年間発電経費)を差し引いた額です。年間収支が多いほど経済性が優れていることを示します。

平成24年7月から運用が始まった固定価格買取制度は、再生可能エネルギーで売電された電気を、国が定める固定価格(調達価格)で一定期間(調達期間)、電力会社に買い取りすることを義務付ける制度です。

固定価格買取制度の調達価格推移表(令和5年度2月時点)

| 調達区分 | 各年度における調達価格(1kWあたり、消費税抜) | 価格目標 | 調達期間 | ||||||||

| H24 2012 |

H25 2013 |

H26~H28 2014~2016 |

H29~R4 2017~2022 |

R5 2023 |

R6 2024 |

R7 2025 |

R8 2026 |

||||

| 中 小 水 力 発 電 |

30,000kW未満 5,000kW以上 |

24円 | 24円 | 24円 [14円] |

20円 [12円] |

16円 [9円] |

16円 [9円] |

16円 [9円] |

未定 | FIT制度からの 中長期的な 自立化を目指す |

20年 |

| 5,000kW未満 1,000kW以上 |

27円 [15円] |

23円 [14円] |

未定 | ||||||||

| 1,000kW未満 200kW以上 |

29円 | 29円 | 29円 [21円] |

29円※ [21円] |

29円 [21円] |

29円 [21年] |

|||||

| 200kW未満 | 34円 | 34円 | 34円 |

34円※ |

34円 [25円] |

34円 [25円] |

|||||

※ [ ]は既設導水路型で、既に設置している導水路を活用して、電気設備と水圧鉄管を更新するもの。

令和4年4月1日より、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が改正され、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」となりました。特別措置法においては、以下に示すような①FIT認定における地域活用要件の設定、②市場連動型のFIP制度の導入、③太陽光発電の廃棄等費用の外部積立制度の開始、などの改正が行われました。

FIT認定における地域活用要件の設定について

| ■再エネの地域活用を促すため、事業用太陽光(10~50kW)、中小水力、地熱、バイオマスについて、 FIT認定基準として「地域活用要件」を設定。 |

| 事業用太陽光(10~50kW) | 地熱、中小水力、バイオマス |

| ▷2020年度から自家消費型の要件を設定。 | ▷2022年度から自家消費型、地域消費型及び地域一体型の要件を設定 ▷2022年度に地域活用要件を設定する規模 中小水力 1,000kW未満 地熱 1,000kW未満、 バイオマス 10,000kW未満 |

以下の①~②をすべてを満たす必要。 ①当該再工ネ発電設備の設置場所を含むーの需要場所において、発電電力量の少なくとも30%の自家消費等を行うこと。

②災害時に活用するための最低限の設備を求めるものとして、災害時のブラックスタートが可能であることを前提とした上で、給電用コンセントを有し、当該給電用コンセントの災害時の利活用が可能であること。

※営農型太陽光発電であり、農地に立てる支柱に係る農地転用許可の期間が3年を超えるものについては、②の要件のみ満たせば、FIT認定対象。FIT認定後、3年以内に農地転用許可を得る必要。 |

以下の①~②のいずれかを満たす必要。 ①自家消費型·地域消費型の地域活用要件(以下のいずれか) ▶再エネ発電設備により発電される電気量の少なくとも3割を自家消費するもの。すなわち、7割未満を特定契約の相手方である電気事業者に供給するもの。 ▶再エネ発電設備による電気を再工ネ電気特定卸供給により供給し、かつ、その契約の相手方にあたる小売電気事業者または登録特定送配電事業者が、小売供給する電気量の5割以上を当該発電設備が所在する都道府県内へ供給するもの。 ▶再エネ発電設備により産出された熱を、原則として常時利用する構造を有し、かつ、当該発電設備により発電される電気量の少なくとも1割を自家消費すなわち、9割未満を特定契約の相手方である電気事業者に供給するもの。

②地域一体型の地域活用要件(以下のいずれか) ▶再エネ発電設備が所在する地方公共団体の名義(第三者との共同名義含む)の取り決めにおいて、当該発電設備による災害時を含む電気又は熱の当該地方公共団体内への供給が、位置付けられているもの。 ▶地方公共団体が自ら事業を実施または直接出資するもの。 ▶地方公共団体が自ら事業を実施または直接出資する小売電気事業者または登録特定送配電事業者に、再エネ発電設備による電気を再工ネ電気特定卸供給により供給するもの。 |

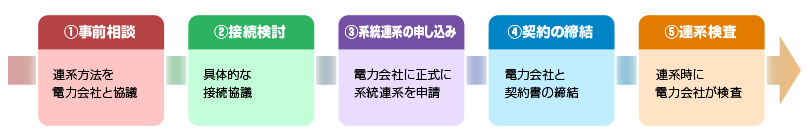

固定価格買取制度で売電するためには、電力会社と系統連系に係る契約を締結する必要があります。

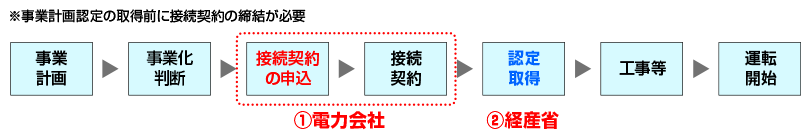

(1)系統連系の手続き

系統連系に係る主な手続きのフロー

(2)接続契約の申し込み

系統連系申込みフロー

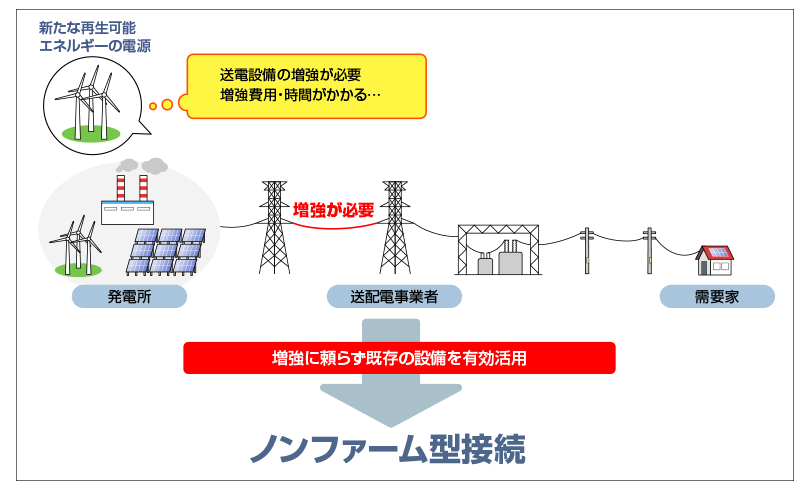

系統制約の緩和に向けた取り組みについての最新情報

ノンファーム型接続の全国展開

2021年1月13日から全国の空き容量の無い基幹系統に限定してノンファーム型接続の適用が開始されています。これにより2023年4月1日以降に接続検討の受付を行った案件は、接続先の電圧階級や空き容量の有無に関わらず、原則としてノンファーム型接続が適用されることとなりました。ノンファーム型接続では基幹系統の増強が不要となり、増強工事完了まで連携ができないということはなくなります。一方で、発電を行おうとする際に送変電施設の空き容量がない場合には、電力会社により電源の出力制御が行われます。